Wie eine feministische Kommunalpolitik die Brandenburger Demokratie stärken kann

von Anna Emmendörffer

Wird das Jugendzentrum seine Angebote auch im nächsten Jahr fortsetzen können? Erleben geflüchtete Menschen in ihrer neuen Heimat eine echte Willkommenskultur? Schafft meine Kommune es, rechtzeitig und sozial gerecht klimaneutral zu werden? Darüber entscheiden aktuell rund 10.000 von uns gewählte Kommunalpolitiker*innen in Brandenburger Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen und Kreistagen. Die wenigsten Menschen wissen, wie diese Entscheidungen getroffen werden und wer sich bei der Verteilung der Haushaltsgelder durchsetzt. Hinzu kommen auch auf kommunaler Ebene Politikverdrossenheit, mangelndes Vertrauen in staatliche Institutionen und das Erstarken rechtspopulistischer Kräfte.

Von der munizipalistischen Bewegung lernen

Wir müssen uns fragen: Wie kann eine demokratiestärkende, von den Bedürfnissen der Menschen ausgehende Kommunalpolitik aussehen? Das hat die munizipalistische Bewegung vorgelebt. In Barcelona hat die Bewegung Barcelona en Comú Formate entwickelt, um die Politik zu den Menschen zu bringen. Aktivist*innen stellten Stühle in verschiedenen Stadtteilen auf die Straße, um sich mit den Bewohner*innen zu Themen auszutauschen, die sie bewegen. Ihre Sorgen und Ängste, die durch hohe Mieten und steigende Lebenskosten in fast allen Städten real sind, wurden zum Thema gemacht.

Munizipalistische Gruppen wollen Austausch zwischen Kommunalpolitik und Zivilgesellschaft stärken und Strukturen dafür aufbauen. Munizipalistische Gruppen wie Barcelona en Comú, Zagreb je NAŠ! oder Ne davimo Beograd haben sich unter anderem als Reaktion auf die internationale Finanzkrise 2007 gegründet. Sie wollten der vor allem in Südeuropa stark zu spürenden Sparpolitik und dem erstarkenden Rechtspopulismus eine zivilgesellschaftliche Antwort entgegenstellen. Die genannten Gruppen verstehen sich als explizit feministisch.

Was ist eine feministische Kommunalpolitik?

Eine feministische Kommunalpolitik ist mehr als ein Konzept – sie ist eine Haltung. Sie richtet kommunalpolitische Strukturen demokratiestärkend, gleichstellungsorientiert und Teilhabe ermöglichend aus. Neben den gewählten Kommunalpolitiker*innen sind Willkommensinitiativen, Jugendprojekte oder Umweltgruppen ebenfalls wichtige Akteur*innen einer feministischen Kommunalpolitik.

Im Unterschied zu Ansätzen wie dem Gender Mainstreaming, Equity Planning oder der Stadt der kurzen Wege betrachtet eine feministische Kommunalpolitik auch die Art und Weise, wie Politik gemacht wird. In der aktuellen politischen Landschaft Brandenburgs ruft sie danach, alle demokratisch eingestellten Akteur*innen noch stärker miteinander zu vernetzen und Bündnisse für gemeinsame Projekte und Initiativen zu schmieden.

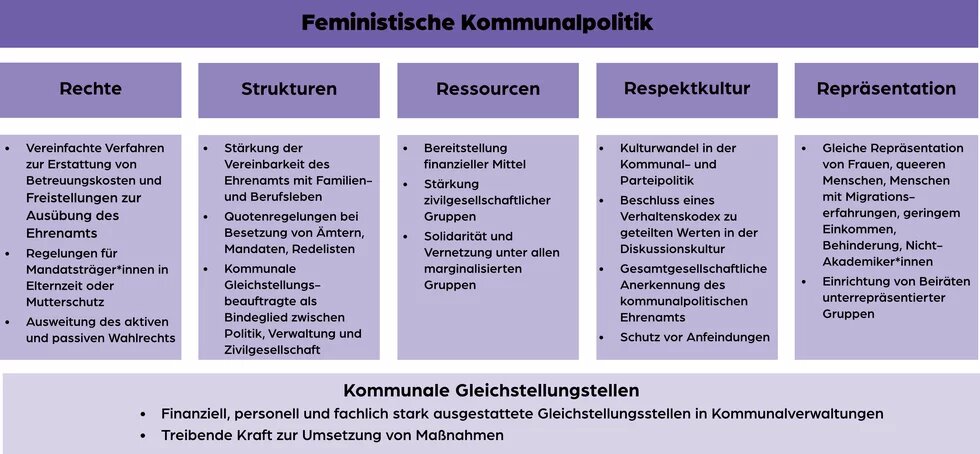

Das folgende Modell einer feministischen Kommunalpolitik beruht auf einem intersektionalen Feminismusverständnis. Dabei geht es darum, Ungleichheiten bezüglich Class, Race und Gender (Klasse, ethnische Zugehörigkeit und Geschlecht) zusammen zu überwinden. Das Modell ist ein erster Versuch, das bisher unerforschte Konzept einer feministischen Kommunalpolitik zu definieren.

Es umfasst fünf Säulen: Rechte, Strukturen, Ressourcen, Respektkultur und Repräsentation. Das Fundament stellt die kommunale Gleichstellungsarbeit dar. Im Folgenden werden vier Säulen näher erläutert, auf die jede*r Kommunalpolitiker*in oder politisch Engagierte direkten Einfluss hat bzw. sich diesen mit anderen erarbeiten kann.

Strukturen schaffen

Strukturen schaffen Zugänge zur Kommunalpolitik – oder sie bewirken den Ausschluss bestimmter Personen und Gruppen. Die größte Herausforderung für mehr Teilhabe in der Kommunalpolitik ist, das Ehrenamt mit Familie und Beruf zu vereinbaren. Die ungleiche Verteilung von Zeit und Geld zwischen den Geschlechtern kommt erschwerend hinzu: ein zeitintensives Ehrenamt und einen (wenn auch kleinen) Wahlkampf muss man sich leisten können.

Kinderbetreuung während Sitzungen und familienfreundliche Zeiten erleichtern die politische Teilhabe. In Halle (Saale) können Kinder von Stadträt*innen und sachkundigen Einwohner*innen kostenlos in einer städtischen Kita nahe des Rathauses betreut werden. Eine weitere Lösung sind digitale Formate und hybride Sitzungen. Sie sparen in einem Flächenland wie Brandenburg lange Wege und fördern die Vereinbarkeit.

Netzwerke gründen

Netzwerke entstehen selten von selbst. Besonders nicht für jene, die nach der Sitzung keine Zeit mehr fürs „Bier danach“ haben. Netzwerke von Frauen und weiteren unterrepräsentierten Gruppen in der Kommunalpolitik müssen aktiv geschaffen und bewusst gepflegt werden. In Brandenburg gibt es zahlreiche solcher Netzwerke auf kommunaler Ebene.

Die parteiübergreifenden Frauenstammtische in Falkensee und der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf laden zu ihren Treffen regelmäßig Gästinnen zu unterschiedlichen Themen ein. In Rathenow hat sich mit Unterstützung der städtischen Gleichstellungsbeauftragten ein Netzwerk von Frauen aus dem Kreis der Stadtverordneten gegründet. Im Landkreis Dahme-Spreewald waren kommunale Gleichstellungsbeauftragte, zivilgesellschaftliche Akteur*innen sowie politisch Aktive an der Gründung eines gleichstellungspolitischen Forums beteiligt. Die Netzwerke haben in der Praxis gemeinsame Anträge entwickelt, Workshop-Wochenenden umgesetzt oder Kinovorführungen organisiert. Sie zeigen: Gemeinsam lässt sich mehr bewegen.

Respektkultur leben

Voraussetzung für eine echte Respektkultur ist ein Kulturwandel in der Partei- und Kommunalpolitik. Studien zeigen: In vielen kommunalen Gremien herrscht ein rauer, männlich und nicht selten auch sexistischer Ton[1],[2]. Eine respektvolle und kooperative politische Kultur kann dem entgegenwirken. Maßnahmen wie die Erarbeitung eines Kommunikationskodex oder Schulungen der Sitzungsleitung können dazu beitragen, eine neue Kultur zu prägen. Die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Potsdam enthielt jahrelang den „Kodex für wertschätzenden Umgang“ als Anhang. Darin wurde u. a. beschlossen, einander ausreden zu lassen, diskriminierungsfreie Sprache zu verwenden und nicht zu Gewalt aufzurufen.

Kommunalpolitiker*innen sind für ihre Nachbar*innen, Wähler*innen aber auch für ihre Gegner*innen direkt ansprechbar. Angesichts einer verschärften Bedrohungslage für kommunale Amts- und Mandatsträger*innen brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche Wertschätzung dieses ehrenamtlichen Einsatzes für unsere Demokratie.

Repräsentation sicherstellen

Noch immer fehlen in der Kommunalpolitik viele Stimmen unserer Gesellschaft. Das widerspricht dem Ziel, alle gesellschaftlichen Gruppen an politischen Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. In keinem Brandenburger Kreistag machen Frauen die Hälfte der gewählten Mitglieder aus. Der Frauenanteil ist nach der Kommunalwahl im Juni 2024 sogar im Vergleich zur Wahlperiode 2019-2024 um ein Prozent auf 26,6 % (eigene Auszählung) gesunken[3].

Eine effektive Lösung zur Förderung von mehr Diversität sind parteiinterne Quoten, welche es beispielsweise Frauen oder nichtbinären Menschen erleichtern, sich trotz bestehender Hürden in der Konkurrenz um Listenplätze und Wahlämter durchzusetzen. Viele Parteien haben das inzwischen erkannt und entsprechende Quotenregelungen verankert. Die tatsächliche Umsetzung, vor allem in mitgliederschwachen Orts- und Kreisverbänden, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Es schließt sich die Frage an: Wie viele queere Menschen, Menschen mit Behinderung oder mit Migrationserfahrung kennen Sie, die sich kommunalpolitisch engagieren?

Kommunalpolitiker*innen, schließt euch zusammen!

Die Kommunalpolitik ist die „Wiege der Demokratie“. Alle kommunalpolitischen Akteur*innen können durch ihre unmittelbare Nähe zu den Bürger*innen ihrer Kommune das Bild von Politik prägen. Eine feministische Umgestaltung der Kommunalpolitik in Brandenburg kann diese Beziehung zwischen Bürger*innen und Politik stärken. Das Ziel einer feministischen Kommunalpolitik ist ein respektvolles Miteinander, die Stärkung der Vereinbarkeit des Ehrenamts mit Beruf und Familie, die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteur*innen und eine Öffnung der Zugänge zu kommunalpolitischen Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten für bisher davon ausgeschlossene Personen und Gruppen.

Es braucht mehr Menschen, die hinter einer feministischen Kommunalpolitik stehen und sie umsetzen. In Workshops, Artikeln, Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit, Vernetzungstreffen zu dem Thema, der Erarbeitung einer praxisnahen Handreichung oder Veröffentlichung einer thematischen Podcastreihe kann ein breiteres Publikum von der Idee, feministisch Kommunalpolitik zu machen, inspiriert werden.

Mandatsträger*innen in kommunalen Vertretungen können Formate wie Bürger*innenräte, Bürger*innenhaushalte oder Beteiligungsformate für Kinder, Jugendliche, Menschen mit Migrationserfahrung, Menschen mit Behinderung oder Senior*innen fördern – das heißt, allen unterrepräsentierten Gruppen Möglichkeiten der Teilhabe anbieten. Überparteiliche Akteur*innen wie der Frauenpolitische Rat Land Brandenburg e. V. (der Brandenburger Landesfrauenrat), kommunale Gleichstellungsbeauftragte, die Landesgleichstellungsbeauftragte sowie politische Stiftungen können dabei helfen, Akteur*innen aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft miteinander unter dem Motto zu vernetzen.

Bei der letzten Kommunalwahl im Juni 2024 haben progressive Parteien und Wähler*innengruppen an Zustimmung verloren. Die vielen Engagierten verdienen unsere Unterstützung und ein klares Signal: Jetzt erst recht. Feministische Kommunalpolitik? Wir sind dabei!

Über die Autorin

Anna Emmendörffer hat von 2022 bis 2024 beim Frauenpolitischen Rat Land Brandenburg e. V. gearbeitet und das Projekt „Netzwerkstelle Vielfalt, Teilhabe, Parität“ geleitet. Dafür hat sie Maßnahmen (Netzwerkgründung und -begleitung, Workshopangebote, Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit) eines demokratiestärkenden, feministischen Miteinanders in der Kommunalpolitik entwickelt und umgesetzt. Die Forschungsfrage ihrer Masterarbeit an der Fachhochschule Potsdam lautete „Wie kann eine feministische Kommunalpolitik in Brandenburg umgesetzt werden?“. Seit Januar 2025 arbeitet Anna Emmendörffer als Beraterin für kommunalen Klimaschutz in Hamburg, engagiert sich aber weiterhin in Brandenburg, um die Idee einer feministischen Kommunalpolitik bekannter zu machen und in Workshops konkrete Umsetzungsstrategien mit lokalen Akteur*innen zu erarbeiten.

[1]Sophie Obinger & Christiane Bonk, 2022. Frauen MACHT Brandenburg! Daten - Fakten - Handlungsempfehlungen zur politischen Teilhabe von Frauen in Brandenburg. Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Brandenburg.

[2] Helga Lukoschat & Renate Köcher, 2021. Parteikulturen und die politische Teilhabe von Frauen. Eine empirische Untersuchung mit Handlungsempfehlungen an die Parteien. Verfügbar unter: https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Publikationen/Dokumente/2022_EA…

[3] Ausgezählt wurde der Frauenanteil in Brandenburger Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, Stand September 2024.